――2004年りんくう総合医療センターへ、時代が国際外来を必要とする

南谷:1990年代、南米からの労働ビザが緩和され、日系ブラジル人の訪日が急増、日系人といっても日本語が堪能なわけではなく、配偶者が生粋のブラジル人という人もたくさんいましたからポルトガル語の通訳のニーズが高まっていました。私は公立病院で放射線科医師として働き、たまにAMDA国際医療情報センターから連絡が入るとブラジル人の言葉のサポートをしていました。

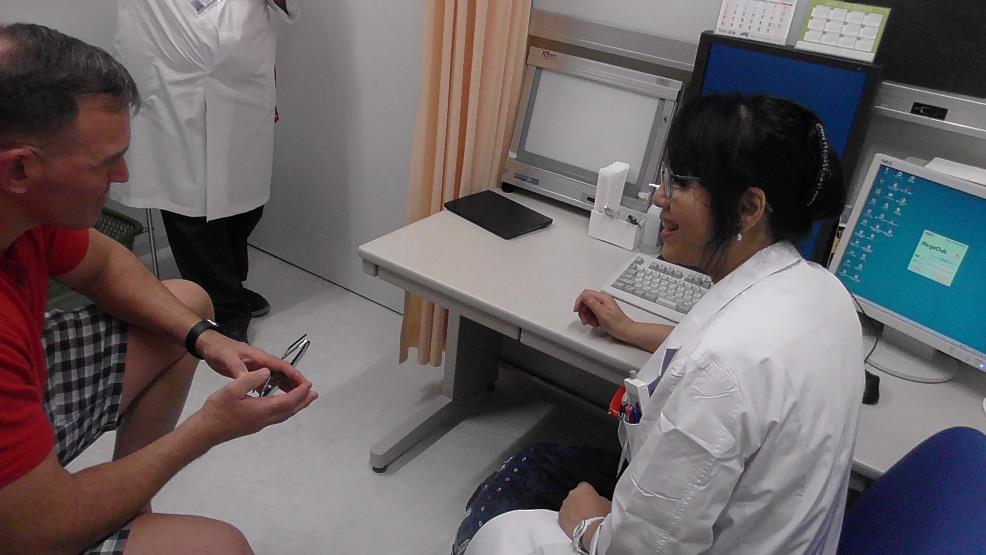

現在の職場である「りんくう総合医療センター」は関西国際空港(関空)に近いので外国人の患者さんが多く、救急外来では言葉の問題でスタッフが困るという事態が生じていました。当時の副院長が外国人を診察できる国際部門をつくろうとお考えになって、私に声がかかりました。

今までの私の経験が生かせると思い、国際外来の開設プラス専任がいなかった人間ドック部門、ニーズがあった女性外来を含めて3足のわらじを履くことになりました。

2006年の国際外来立ち上げと共に、いち早く現場に医療通訳者を導入しました。医療通訳といっても当時は確立した教育プログラムもなく、独自に勉強会を開いているグループがあったので、実地研修を兼ねて採用することになりました。最初は英語の医療通訳6人で始めましたが、来院日が限定されていたので院内で発生する英語、ポルトガル語、スペイン語の通訳に私が呼ばれる羽目になり、初年度の88件中66件は私が出動しました。しかし、噂を聞きつけて翌年からは元中国人医師やスペイン語を話す看護師がボランティアで来院するようになり、その後はホームページで公募して語学試験と面接にて有償ボランティアとして採用し、医療通訳者を養成する流れをつくりました。

医療通訳は時には命に関わる責任の重い仕事です。現場では、ベテラン医療通訳者と見習いの認定サポーターに分けて、誤訳を防ぎ、経験を積めるように二人体制で通訳、報告書作成を行い、さらに内容が難しい時、インフォームドコンセントや手術説明などで話がこじれそうな場合には、言語のわかる医療者が同席し、内容をチェックするなど複数サポート体制をとってきました。

一時期は4言語の通訳者と認定サポーターさんもいれると全部で80名を超えていました。50名程までは私が一括でシフト管理までしていましたが、統括して管理できるコーディネーターを雇用し、現在は4名のコーディネーターが医療通訳システムを動かし、外国人診療でいろいろな調整をしてくれています。

通訳者は患者さんの横にいると症状によっては感染の危険性が高くなるため、院内でもiPadでfacetimeを使って通訳することがあります。ただし、医師が処置をしながらしゃべる時、患者さんと同時に複数のご家族の通訳をする場合は、対面でなければ難易度があがります。

――グローバル化にともない医療現場の国際化が求められる、専門性のある医療通訳士、コーディネーターの育成が急務

南谷:私たちの活動がメディアに取り上げられるようになると反響が大きく、大阪大学から連携の打診がありました。

阪大では海外から特殊な治療を受けに来られた患者さんと言葉が通じないために外来や病棟でも困りごとが生じ、また大学全体のグローバル化と医療の国際部門設立の必要性を感じておられ、その準備委員会に私は参画することになり、その後大学病院に新設された国際医療センターの副センター長として関わることになりました。

阪大に行くようになり、かねてから必要性を感じていた「社会人のための医療通訳養成コース」を大学で立ち上げました。阪大で医療通訳の基本を座学として体系的に学んだ後、りんくう総合医療センターで実地研修を受けていただくようになり、とても優秀な医療通訳者が育っています。また阪大では国際医療センターのメンバーが「国際・未来医療学講座」を開設し、医学部だけでなく全学部1年生を対象にグローバル人材育成に取り組んでいます。その後も国際医療センターは海外との合同シンポジウムの開催、医療通訳者やコーディネーターの院内配置、海外からの研修生の受け入れ、保険等の問題解決に従事しています。

2013年、厚労省の審議官に医療の国際化の問題点を説明する機会があり、現場では医療通訳が必要とされている、にもかかわらず認証制度がなく職業として確立されていない、医療通訳を配置するならコーディネーターが不可欠と申し上げました。その後、その審議官が東京オリンピックまでに医療通訳と国際医療コーディネーター制度を整備するスキームを作成して予算がつき、「医療通訳認証制度のあり方に関する研究」が開始されるなど、医療通訳の発展への足掛かりとなりました。

そして、以前から病院で使う問診表、検査説明、手術同意書など外国人向け多言語説明資料の普及を望んでいたので、翻訳プロジェクトを受注して5か国語で作成し、完成品は厚生労働省のホームページから無料でダウンロードできるようになっています。

――ICM(国際臨床医学会)認定の医療通訳士、日本国際看護師が誕生

南谷:ICM はオールジャパン体制で国際診療・国際臨床医学の連携推進を図ることを目的に設立され、学会の認定制度委員会は、医療スタッフの質向上のための認証制度を策定しています。医療通訳士と並行して、外国人を診療する際、横断的に動ける日本国際看護師も育成しており、後者の認定部会は私が舵取りを任されています。JOCVなど海外で経験を積んでいる看護師は多いのに帰国後その経験を活かす場が少ないことをかねてよりもったいないと思っていました。2020年3月時点で、76名の医療通訳士、46名の日本国際看護師(NiNA)が誕生しています。

――日本のメディカツーリズム、インバウンド医療で思うこと

南谷:日本の皆保険制度は、平等を大前提に保険点数が決められています。患者さんから「お金を多く支払うから先に診てほしい、特別待遇にしてほしい」と言われてもできないのが日本です。動物病院や美容クリニックは価格設定が自由ですが、人間の病気を診る、手術するとなると日本人の患者さんを置いて外国の方を優先的に治療できませんから、そこで儲けるのは難しいと思います。またどんなに頑張っても治療がうまくいくとは限りませんし、術後合併症が発生するなどトラブルが起きた時、意思の疎通ができていないと問題が大きくなり、共通認識が異なる外国人だとこじれる可能性大です。間に入る通訳者の力量もありますが、そのまま訳すとたいてい喧嘩になるので、日本人の医師が外国人患者さんに慣れていないと対応がとても難しいと感じます。

私はブラジルの永住ビザ更新のために2年に1回はブラジルに帰っており、毎回サンパウロの日系病院に行っては今後の診療や研究におけるコラボレーションの話をしています。

また、今でも大学の同窓会に時々参加しており、同級生たちとはWhatsAppで連絡しあってグローバルな関係を維持しています。

――女性が働いて当たり前の時代、活躍する女性医師は増えている

南谷:私がブラジルの大学に進学した 1982年、医学部前期50人のうち半分は女性でした。工学部など他の理系学部は男性が多かったと記憶しています。最近日本でも医学部の女子学生の比率が上がり、数が増えると共に発言権も増し、心臓外科、脳外科にも女性が増えてきていると聞きます。 医師の仕事は基本的には男女対等ですがハードワークのため、家事や子育てが発生すると日本では家政婦やベビーシッターを容易に雇えないため、プライベートとの両立が難しくなります。 今の医学生は女性の方が積極的に海外に出かけています。コミュニケーションという点では語学力をふくめ女性の方が優秀かもしれません。言語を操りながら、仕事に生かす。日本も海外のように、当たり前に女性が働けるよう環境を整えてほしいと思います。時代とともに「日本の女性はこうあるべき」という意識は変わらざるを得ないでしょう。途上国には大学に行きたくても行けない、結果貧困にあえぐ女性が多いのですから、一生懸命勉強した日本の女性が専業主婦になりキャリアを断念するのは、とてももったいないと思います。

――最後にこれから国際分野を目指す方へのメッセージをお願いします。

南谷:私はブラジルと日本両方で医学教育を受け、現在日本で医師として活動しています。外国人患者さんを診療する場合に気をつけることは、医療をめぐる文化の違い、インフォームド・コンセントの仕方、宗教・民族に対する理解です。 日本のように「先生にお任せします。」ということは少なく、検査等にかかる費用、保険制度についても事前に丁寧な説明が必要です。

これは医療に限ったことではありませんが、異文化の理解は、書物を通してと実際に外国に行って自分の目で見て肌で感じるのとは大違いで、行くたびに新たな気付きが増えていきます。移動には公共機関を使い、現地のレストランで食事をすることでいろいろな体験ができるので、若くて時間のあるうちに海外に行くことをお勧めします。言語も、生の会話は教科書とは違うし、何より表情や身振り手振りの非言語コミュニケーションが楽しめます。失敗して恥をかくことが勉強へのモチベーションにもつながります。「若い時の苦労は買ってでもせよ」というのはまさに名言ですね。

日本のグローバル化で今後外国人患者さんは増え、医療通訳者とコーディネ ーターはこれからますます必要とされます。多彩なバックグラウンドを持つ多くの仲間が増えることを期待しています。

インタビュアー 清水眞理子